Ⅲ-②近世の砺波『庄川の治水と新田開発』1・2

2014.9.4

1松川除の築堤

庄川が現在の河道に固定し、統一した堤防が築かれて、その動きがおさえられたのは、近世に入ってからのことである。それ以前は、庄川町金屋付近から幾筋もの分流となり、扇を拡げたように砺波平野へ注いでいた。奈良時代には、ほぼ北西に流れて小矢部川に合流していたようである。歴史時代に入ってからの庄川の南限は、野尻川もしくは二万石用水の一支流である六ヶ用水の近くであると考えられている。その後、中村川、新又川、千保川と、だんだん主流が東へ移っていった。

こうして中世末には、現在の舟戸口用水の流路である千保川を主流としていた。その頃は、まだ上流から下流まで統一した堤防はできておらず、せいぜい各村毎に自分の村を守るだけの、小規模な堤防を築いていた程度であった。

ところが、前田氏が入国した1585年(天正13)に大地震が起こり、庄川の様相は一変した。まず、金屋の対岸で山崩れが起こって庄川の水流を堰止めた。幾日も滞り、やがて満水した水は文字どおり堰を切ったように流出した。このとき、水流は弁財天社のところで二つに分かれ、一つはもとの千保川へ、もう一つは、当時中田川という小流にすぎなかった現在の庄川の流路へ流れ入り、新しい川筋を作った。

その後、1630年(寛永7)の洪水をはじめ、たびたびの出水で、現庄川の川幅はだんだん広くなっていった。この流域は、砺波平野でも比較的早くから開けていただけに、耕地や人家も大きな被害を受けたと考えられる。例えば、福岡の厳照寺は、当時、現在の庄川の川中にあったが、洪水のため寺屋敷を失った。そのため、数年間、宮森村に仮居した後、1647年(正保4)に、現在の芹谷野段丘上に移った。

しかし、その後また千保川の方へ多く流れるようになったので、前田利常は中田川(現庄川)を浚渫(しゅんせつ)して、そこへ水を移すように命じている。これは、千保川の下流にある高岡の町を水害から守るためで、特に、前田利長の菩提寺として造営された瑞竜寺の寺域に水がつくのを避けたかったのであろう。しかし、その頃の諸用水が千保川から取り入れられていたので、本流が中田川へ移されては干ばつのおそれがあるとして、地元からは強く反対された。このため、中田川へ移されては干ばつのおそれがあるとして、地元からは強く反対された。このため、中田川が浚渫されたか否かは不明のままになっている。しかし、ここに、明らかに庄川を東へ移したいという加賀藩の意向がくみとれる。これが後の松川除築堤の構想へとつながっていく。

また、この頃、千保川の右岸、柳瀬村あたりで「柳瀬普請(ふしん)」あるいは「柳瀬の升形工事」と呼ばれる大治水工事が行なわれていた。砺波郡をはじめ、射水・氷見からまでもおびただしい役夫を動員して、この川除工事が行なわれていたことが記録に残されている。

1670年(寛文10)、加賀藩では、千保川をはじめ、野尻川・中村川・新又川の諸分流をしめ切り、全水勢を中田川一本に注がせるため、庄川の出口の弁財天社前で大堤防の築堤にとりかかった。これがいわゆる松川除堤防である。この主たる目的は、高岡町に水がつくのを防ぐためと、改作法によって急速に開発が進んでいる砺波平野を水害から守るためであった。

この工事はなかなかの難工事で、着工から44年後の1741年(正徳4)にようやく完成している。全長役2500m、堤防上に補強のための松が植えられたので、「松川除」とよばれた。以後、砺波平野は洪水の害から安定し、今までの分流跡の開発が急速に進んでいくことになる。それでも、1772年(明和9)の大洪水のように、この堤防が切れることもあり、藩は幕末末まで補強に苦心していた。

2川跡の開拓と用水の整備「野尻川と宮川の間」

- 中世までの砺波は、洪水の比較的少ない微高地にわずかずつの戸数ではあるが村々が生まれていた。それまで庄川は、野尻川・中村川・新又川へとだんだん東へ移ってきたが、近世の初め頃、それらの川筋は廃川地となって未開拓のまま残されていた。近世の砺波の開拓は、このような庄川の旧河床や氾濫原に始まった。藩政初期の文禄から寛永年間にかけて野村島村・苗加及び鷹栖村の南部が急速に開かれた。ここは宮川と野尻川の氾濫原である。当時の新開下知状などに目を通してみると、文中に「石原之間へ庄川之泥を屯・・・・・・」とか「石原の間々泥屯、少宛新開支度・・・・・・」とあるのに興味が引かれる。つまり、本流の異動によって広い廃川地となっていた川原のあちこちにある泥だまりを見つけて開拓していったのである。庄川扇状地の廃川地の開拓は、年代に上下の差があっても、みなこのようにして進められた。

ところで、野村島・苗加・鷹栖の諸村は、砺波平野では最も広い村々である。とりわけ鷹栖村はく貞か3533石で、加賀藩下第一の大村であった。しかも、これは数か村が合併した大村ではなく、純然たる自然村である。こうした大きな村がこの川筋にのみ並んだ理由としては、

(1)元村と開墾地が隣接していたこと。

(2)未開のうちからも何らかの形でその氾濫原を利用していたために、自村領の意識があったこと。

(3)開拓時期における元村の農民構造が未分解であったために、仮に移住した農民がいても、元村の強い規制のもとにおかれていたために独立した新村を作ることができなかったこと。

などがあげられる。このようなことから結果的には元村の膨張に終わり、大村が出来上がったのではないだろうか。

2川跡の開拓と用水の整備「中村川・新又川・千保川」

- ・中村川跡の開拓

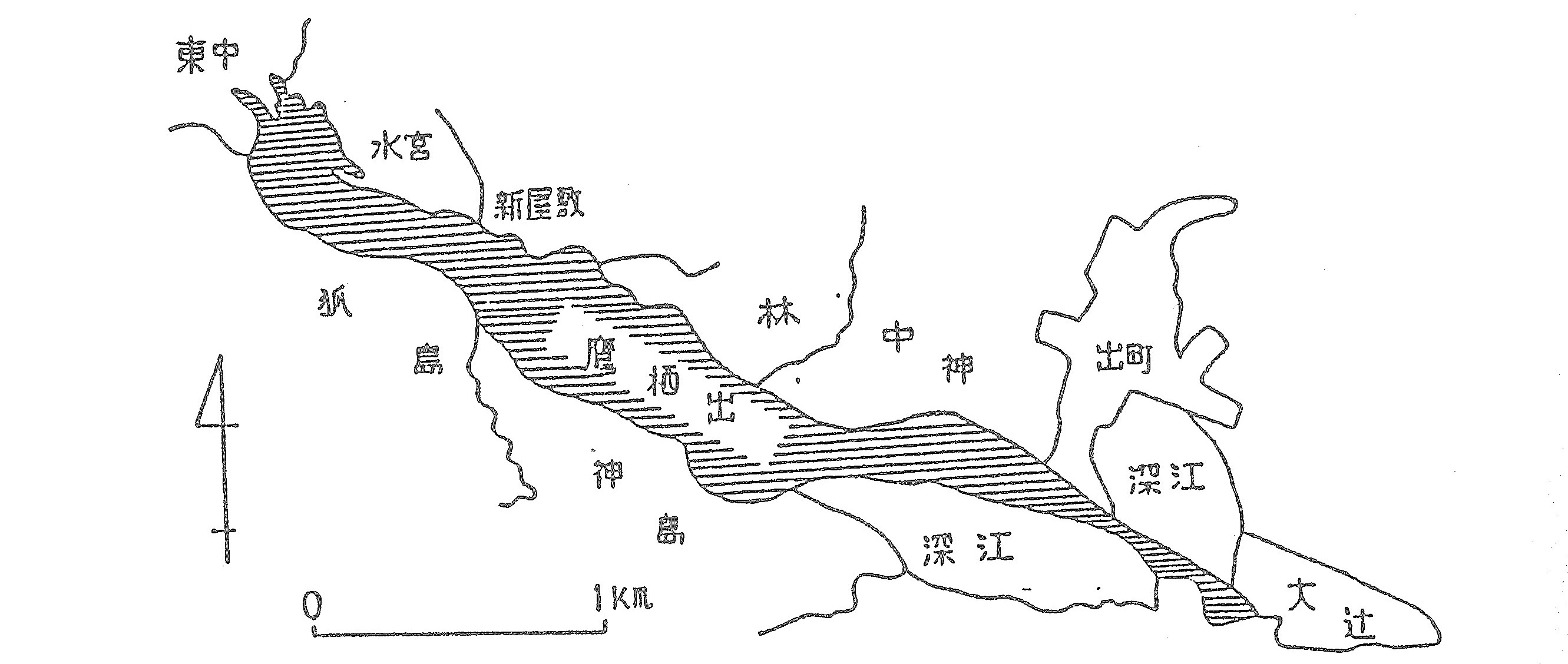

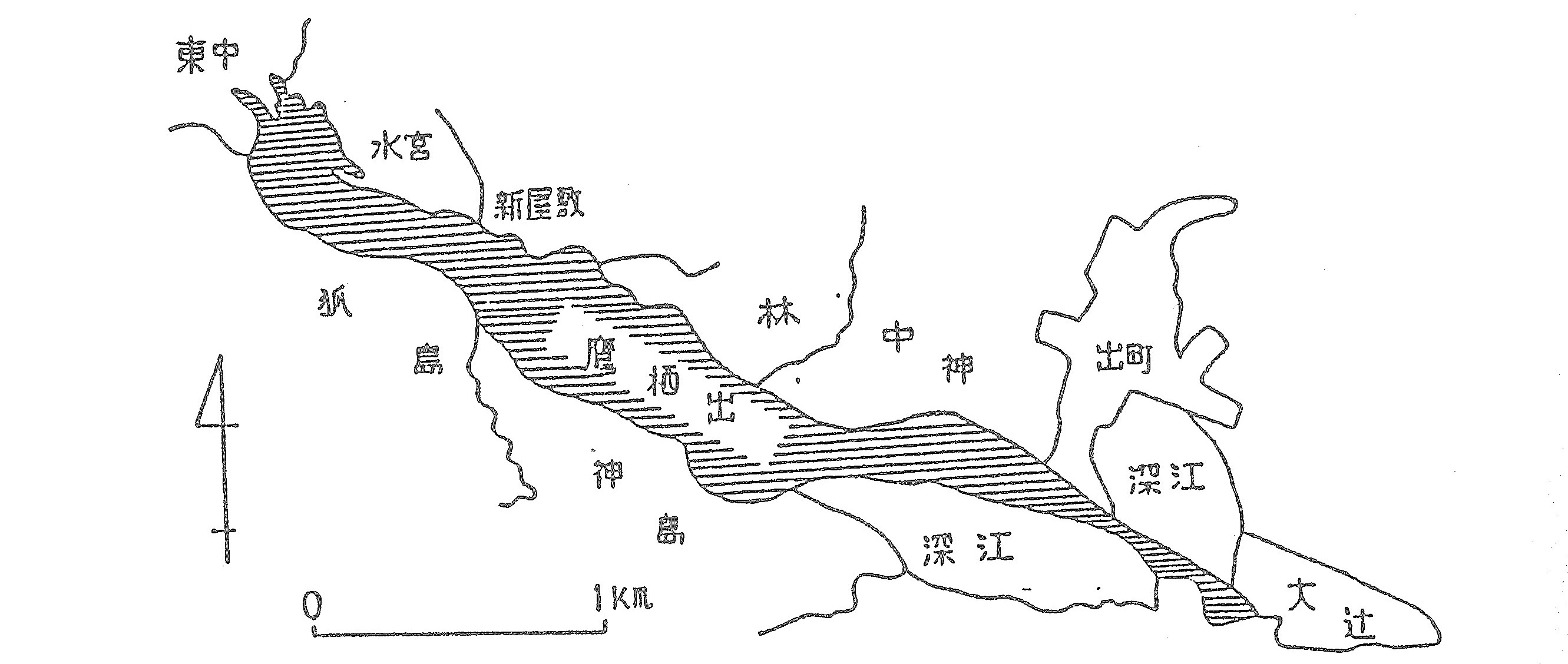

庄川の分流の一つであった中村川は、古上野ー太郎丸の南部ー大辻ー大辻新ー鷹栖出ー水宮あたりへ流れていた。松川除築堤のあと廃川地として残されていたこの土地は、元禄のころからしだいに開かれた。こうして生まれたのが、大辻新村・鷹栖出村などである。その村域は極端に長く、形からだけでも、かつての川跡であることがうかがわれる。とりわけ鷹栖出村は、上は大辻村あたりから下は水宮あたりまで、約4kmにも及んでいる。

・新又川の跡

新又川は、ほぼ現在の新又口用水の流路と一致する。この川跡を開いてできた新村には、新又・坪北新・荒高屋・高儀出などがあり、ほぼ南北に連なっている。

・千保川跡の開拓

松川除築堤の結果、それまで庄川の本流だった千保川は広大な廃川地となった。しかし、新しい川原であるために、開拓は他の廃川地のようには進まなかった。しかも、1772年(明和9)の大洪水をはじめ、旧河道に水が流れ込むことがしばしばあったので、ごく一部は開拓されたものの、そのほとんどは手のつけられないまま永く放置されていた。

しかし、文化年間に他地区の者から新開願が出されたことに驚いた地元の村々では早速、「住古の振合を持って地方へ仰せつけられるよう」藩に願い出た。その結果、1815年(文化12)に藩は地元の村々へ仕法新開を命じた。仕法新開とは、一定の年限までに開拓することを命じ、それまでに開かれないときは、開いた土地とも没収し、他の者に開かせても異議のないことを約束してとりかかる新開方法である。千保川締切に着手した1670年(寛文10)からは実に145年後のことで、砺波平野では最も遅い時期の開拓である。

1820年(文政3)に新開用水(現在の舟戸口用水)ができてから本格的に開拓はすすみ、千保川筋にも多くの新村が生まれた。しかし、この新村の多くは家のない村であったために、明治に入ってからほとんど元村に吸収された。この家がないということは、砺波平野の他の川跡開拓地にはみられないこの開拓地の一つの特徴である。帯状に続く無家の地帯は、散居村の中にあって特異な景観をみせている。

2川跡の開拓と用水の整備「開かれた用水」

- 庄川が野尻川・宮川・中村川・新又川・千保川などの諸川に分流していた頃は、それらの川から各村ごとに任意に水を引いて利用していた。しかし、庄川がだんだん東へ移るに従って、これらの川は涸川となり、その川跡を利用し、用水として整備するようになった。藩政初期の砺波平野の用水及び灌漑流域の規模は、1655年(明暦元)の資料によると、左表のようなものであった。これ以後に開かれたものに、芹谷野・六箇・舟戸口の各用水がある。

用水の管理の責任者は江肝煎(えきもいり)といい、小用水には1名、大用水には2名を、関係村からの推薦によって改作奉行が任命した。江肝煎の相談相手として、各村には江下(えじた)総代があり、十村には用水関係の加役としえ江裁許(えさいきょ)をおいていた。用水の取入れは取入請負人が行ない、水番も兼ねた。用水経費は江下の関係村から高に応じて江下米を徴収し、これにあてていた。

用水の取入れは、川の中にカワクラを並べて堤を作り、取入口へ導入する程度のものであった。そのため、出水のたびに流されてしまい、川形の代わるごとに作り直さねばならなかった。また、大水のときは、その堰を伝って激流が押し寄せ、取入れ水門を破って用水沿いの田畑を押し流すこともあった。一方、干ばつの時は上流に取入れ口を持つ用水が水を取ってしまうので、下流用水では、「水を貰いに行く」といって上流の用水へ交渉に行った。このように、用水の取入れには非常に苦心を払っていたのである。

【砺波市史編簒委員会 『砺波の歴史』1988年より抜粋】

「『砺波の歴史』」の他の記事

2018.10.22Ⅰ-④原始・古代の日本『家持と志留志』1~3

2014.9.4Ⅴ-④現代の砺波『のびゆく砺波』4・5

2014.9.4Ⅴ-④現代の砺波『のびゆく砺波』1~3

MORE

「庄川」のタグの記事

2017.1.17厄払い鯉の放流

2016.3.173月16日【今日は何の日?】

2016.2.182月18日【今日は何の日?】

MORE

「川・橋・堤防」のタグの記事

2016.4.1江浚い

2016.3.173月16日【今日は何の日?】

2014.9.4Ⅳ-②近代の砺波『商工業の発達と交通』1・2

MORE

「用水」のタグの記事

2016.4.1江浚い

2015.10.30砺波平野の散村

2014.5.9Facebookページをオープンいたしました!

「社会生活 村のくらし」のタグの記事

2022.8.31となみの手仕事「五箇蓑・ナタヘゴ(鉈鞘)」

2020.5.12砺波の生活・生産用具

2019.2.24砺波民具展示室リーフレット

MORE