①散村の成り立ち

2014.5.20

(1)砺波散村の景観

散村では、それぞれの経営する面積が広いと隣の農家との距離が遠くなります。たとえば、アメリカ合衆国の160エーカー(約64ヘクタール)の単位で入植して開拓が進められたところでは、隣りの家との距離が計算上では800メートルほどになります。日本でも19世紀の終わり頃からの北海道の開拓地では約5ヘクタールを標準にしたので隣りの家とは200メートル以上は慣れているのが普通でした。

砺波平野の散村では、農家は周囲にカイニョと呼ばれる屋敷林を作っていることで知られています。屋敷林には実のなるカキや庭園用の庭木も含まれていますが、スギやケヤキなどの大きな樹木も多く、かつては、毎日の燃料と家を建て変えるときの建築材料として使用されました。農家はそれぞれ、人々がそこに住んで生活をし、農業を経営する、きわめて自立的な生活や就業の単位でした。

現在では、圃場整備が行われて道路の整備や下水道の設備が進められています。農家の人々の多くは通勤し、休日に機会を利用して農業を経営するのが普通です。最近では集落営農や請負耕作の形態も増え、農業に従事する時間が減ってきています。農家はむしろ、そこに住んで生活する場になり、中心的な仕事は、別の場所でするのが一般的となっています。また、道路の改良や自家用車の普及に伴って住宅団地やアパートも増え、農家でない人々が散村の中に暮らすことも増えてきました。工場や商店などにも散村の中に建設されるものが多く、農地に囲まれたものも珍しくありません。変化しながらも、現在でもカイニョが維持されている農家が多く、砺波散村の景観の大きな特徴となっています。

圃場整備前の散村

(2)研究者の注目と展開

砺波散村は、早くから研究者に注目され、研究の対象となってきました。日本の大学の中で、最初に設置された地理学講座の教授であった京都帝国大学の小川琢治は、早くも1914(大正3)年に砺波散村についての論文を発表しました。

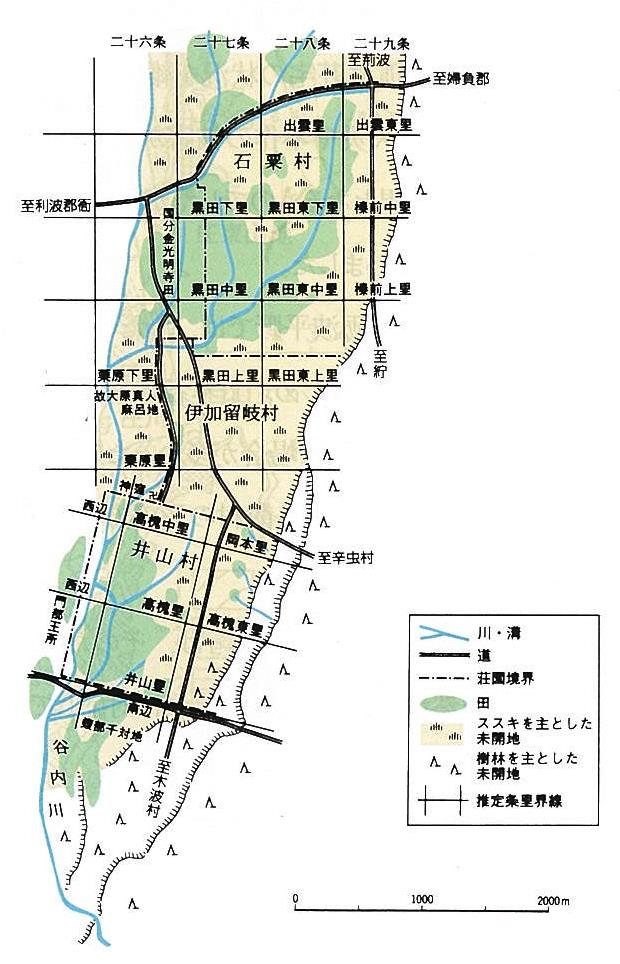

その論文は、農家が点在する状況やカイニョに囲まれた屋敷に注目して、そのような景観が成立した背景についていろいろな推定を巡らしています。また、網の目状に多くの水路があって、どこでも水が得やすいことや、フェーンの強風に対する備えなどについても述べられています。中でも、東大寺の正倉院に伝わる8世紀の東大寺開田地図の中に「孤立荘宅」を想定させる表現があることを指摘して、砺波散村の起源が古代にさかのぼると考えました。

これに対して、牧野信之助は、砺波散村が17世紀以降に加賀藩の政策によって成立したものとする論文を発表しました。特に、近世になって開拓された地域の史料に注目して、小川琢治の推論に反論しました。その後、村松繁樹はさらに詳細に検査を行って、小川が注目した各種の自然条件が複合して砺波散村の形状に結び付いたとしました。牧野の考えを、新村に限定されるプロセスだとしてこれを退けたことになります。

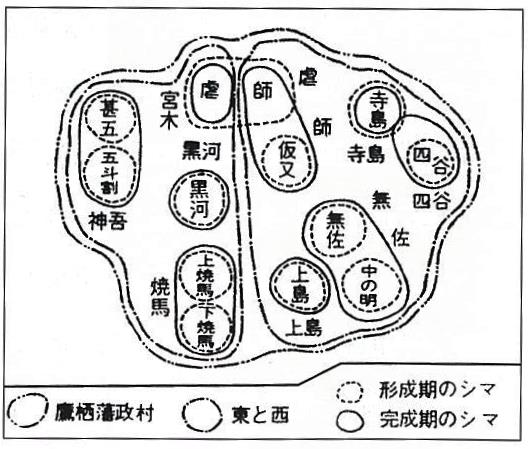

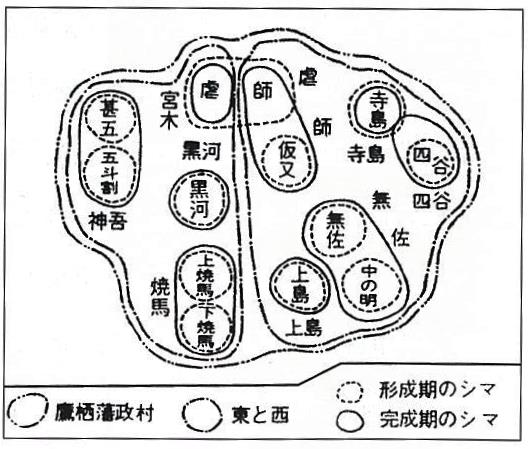

村松繁樹は、自らが主宰する大阪市立大学地理学教室としても砺波平野の共同調査を進めました。この一連の調査には、村の中の親族や共同組織などの社会生活の面を取り扱ったものが多かったのが一つの特徴です。調査者の一人であった水津一朗は、一族の人々による開拓の過程と村落の形成の過程を一つのモデルとして取り出すことに成功しました。

このように多くの研究成果が生み出された砺波散村は、典型的な散村の例として教科書にもしばしば採り上げられることになりました。散村の起源や展開過程を巡る研究はその後も進み、さらに、圃場整備や工業化・モータリゼーションの振興に伴う農家の兼業化など、砺波散村の変化についての研究も数多く進められてきました。砺波市立の砺波散村地域研究所が設立されて、全国でも貴重な存在として活動を続けているのも、このような背景が一つの大きな理由です。

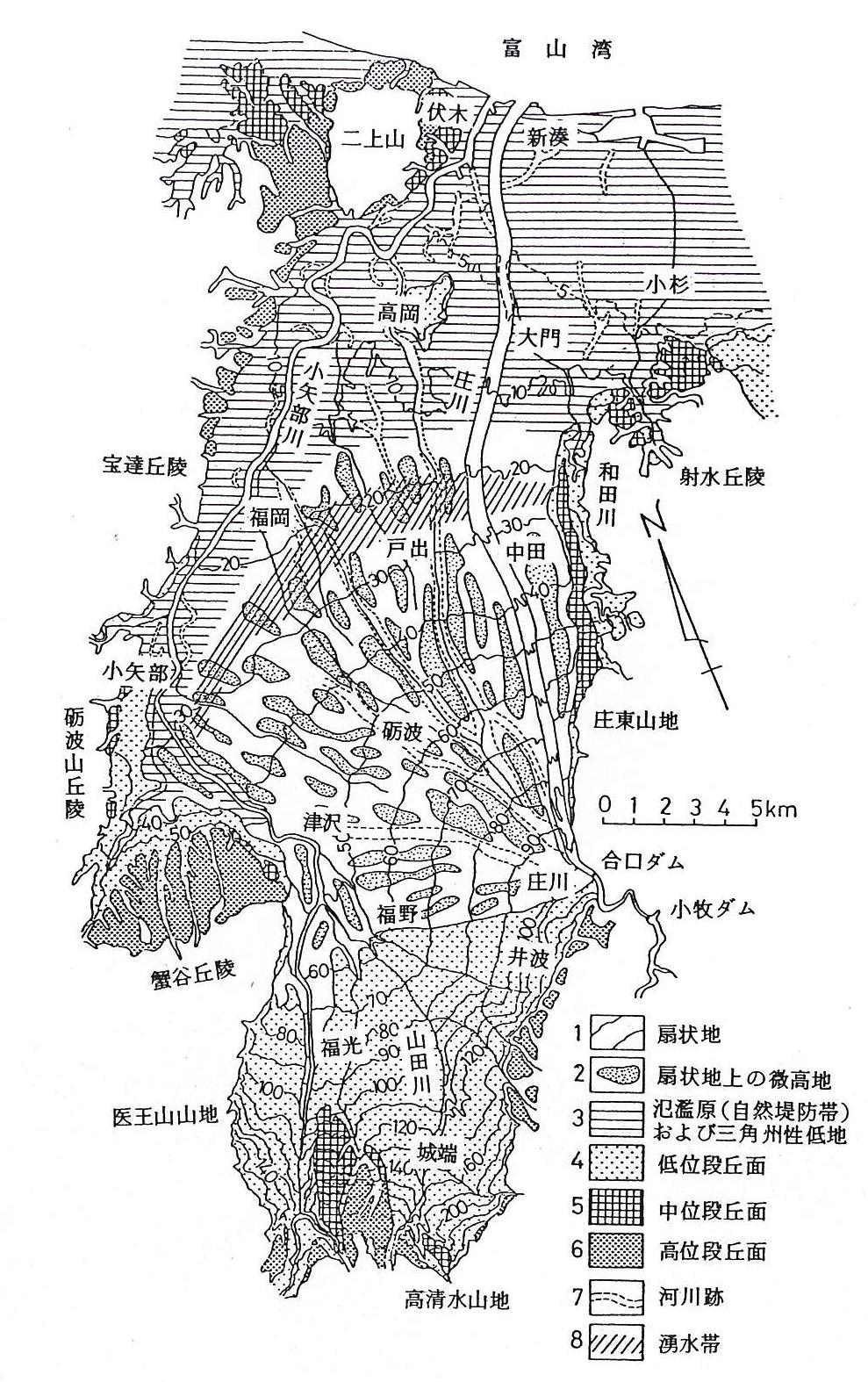

(3)砺波散村の成立と展開

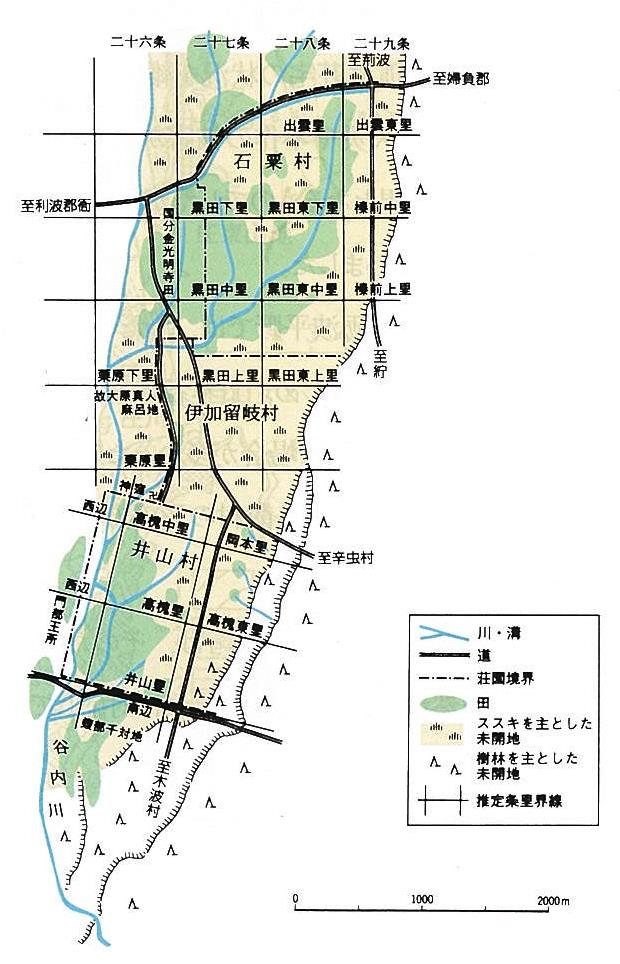

- 東大寺の正倉院に伝わる8世紀の地図には、砺波平野の荘園を描いたものがたくさん含まれています。これらは確かに「独立荘宅」とみられる表現があります。奈良時代や平安時代中頃まで、日本の村落の景観は農家が三々五々と分布する小村と呼ばれるような状況が一般的でした。砺波平野では、庄川扇状地の扇側部や扇端部などの周辺部から開拓が進んだとみられますが、やはり同じような集落形態であったと考えられます。

中世の砺波平野でも、転々と分布する孤立荘宅や、三々五々と点在する小村のような屋敷の存在が、荘園関係の史料でも確認されますし、発掘調査によっても実際にそのような建物跡が検出されています。

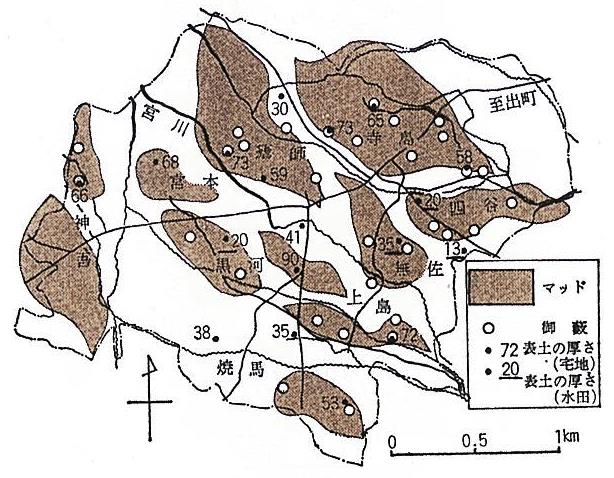

このような村落の景観は庄川扇状地上の開拓が進むにつれて、砺波平野全体に広がったと見られます。扇状地上では、地表の土が薄く表土の下はすぐに砂礫になっているので、少しでも表土の厚いところ(右図の「マッド」とされたところ)から開拓されていきました。農家は、そのような自分の開拓地・耕地の中央に居住して、周囲の田畑を耕すことがもっとも便利で、しかも効率がよかったわけです。

近世には、砺波平野は加賀藩領の一部でしたが、藩の方針もまた、各農家が屋敷周辺の田を耕作する事の有効性を認識し、孤立荘宅の状況を維持するような政策を採用しました。加賀藩が実施した田地割制度は、天災や不作の被害が一部の農家に集中することを防ぐためのもので、本来田が分散する結果となるものでしたが、砺波平野では「引地」として屋敷周辺の田を耕作する事を認めていました。

このようにして、砺波平野では、しだいに典型的な散村が平野全体に展開するようになりました。近畿地方をはじめ、日本各地では集村化と呼ばれる現象が進み、中世以来、農家が密集した集村ができた場合が多かったのですが、砺波平野では、集村を形成するよりも、孤立荘宅(散居)からなる散村の形の方が農業経営の上から有利であったと考えられてきた結果です。

家の周りの木々であるカイニョは、そのために不可欠なものでした。砺波散村の成立と展開には、自然環境はもとより、それに対応して生活を営んできた人々の歴史的な過程が大きくかかわっていることになります。

【砺波市立砺波散村地域研究所『砺波平野の散村「改訂版」』2001年より抜粋】

FILE

「『砺波平野の散村』」の他の記事

2014.11.26⑦-2これからの散村

2014.11.26⑦-1これからの散村

2014.11.26⑥-2砺波の町や村

MORE

「散村」のタグの記事

2022.9.12旧金岡家住宅修理工事報告書

2022.8.31となみの手仕事「五箇蓑・ナタヘゴ(鉈鞘)」

2022.8.30となみの手仕事「酒樽づくり」

MORE

「景観の保護」のタグの記事

2022.9.12旧金岡家住宅修理工事報告書

2021.7.19入道家住宅

2020.4.6旧金岡家住宅

MORE

「扇状地」のタグの記事

2022.8.31となみの手仕事「五箇蓑・ナタヘゴ(鉈鞘)」

2020.4.6旧金岡家住宅

2017.5.23砺波散村地域研究所研究紀要 第34号

MORE

「アズマダチ」のタグの記事

2022.9.12旧金岡家住宅修理工事報告書

2022.8.31となみの手仕事「五箇蓑・ナタヘゴ(鉈鞘)」

2022.8.30となみの手仕事「酒樽づくり」

MORE

「マエナガレ」のタグの記事

2022.9.12旧金岡家住宅修理工事報告書

2022.8.31となみの手仕事「五箇蓑・ナタヘゴ(鉈鞘)」

2022.8.30となみの手仕事「酒樽づくり」

MORE

「入母屋」のタグの記事

2022.9.12旧金岡家住宅修理工事報告書

2022.8.31となみの手仕事「五箇蓑・ナタヘゴ(鉈鞘)」

2017.5.23砺波散村地域研究所研究紀要 第34号

MORE

「カイニョ」のタグの記事

2022.9.12旧金岡家住宅修理工事報告書

2022.8.31となみの手仕事「五箇蓑・ナタヘゴ(鉈鞘)」

2022.8.30となみの手仕事「酒樽づくり」

MORE

「ワクノウチ造り」のタグの記事

2022.9.12旧金岡家住宅修理工事報告書

2022.8.30となみの手仕事「酒樽づくり」

2021.7.19入道家住宅

MORE