絹本著色薬師如来立像

2013.3.9

医薬を司り、人々の病気を治し、安楽を与える

薬師如来立像

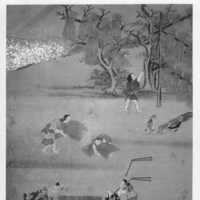

絹本著色薬師如来立像(けんぽんちゃくしょくやくしにょらいりつぞう)

昭和55年1月22日・県指定

砺波市大窪

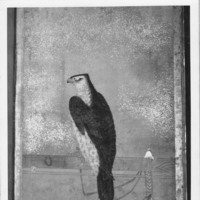

砺波市大窪、常福寺の絹本著色薬師如来立像。

左手に薬壺(やっこ)を持ち、踏割蓮華上に斜めに立ち飛雲に乗って浄土から往生者を迎える、薬師如来独尊来迎図です。頭光、放射光、衣文線に切金(金銀を 薄くのばし細かく切った板を仏画・仏像に貼り付けて彩色効果を高める技法)をおき、衲衣(のうえ)(如来像がつける衣。布を巻くように着用する)、袈裟に 金泥文が描かれています。縦93cm、横38cm。宋朝仏画の影響を受けた秀作です。

立像の来迎図は鎌倉時代以降盛んに作成されましたが、ほとんど阿弥陀来迎図で、室町時代の作例に属すると思われますが、図像的にきわめてまれな薬師来迎図として珍重されています。

簡潔な斜向き独尊図であることや金泥文から、室町期の作とする説もありますが、肉けい部(頭部の肉が隆起している部分で、如来にふさわしい超人間的な身体 特徴である如来三十二相の一つ)が大きく、髪垂れが浅く、地髪の側面に膨らみがないことから鎌倉末期(14世紀)までさかのぼるとも考えられます。

明治初年、常福寺11代住職太寛のとき、京都より将来したもので、客仏として祟敬されてきました。

箱書に次の墨書きがあります。

薬師瑠璃光如来畫像

明治紀元戊辰有神佛判然之令 排佛徒乗機会妄毀破佛像経巻 此尊像免其難者也 太寛寮司偶得之蔵于函 可謂護法忠誠之所感矣 余拝観嘉其志以記此

庚午中冬日 七十又一翁

本黌講僧龍温(印)

なお、昭和57年修理の際、画絹裏の面部から胸部にかけて、種子(しゅじ)(仏や菩薩などを象徴的に表す梵字)の曼荼羅(まんだら)が書かれているのが発見されました。

- 所在地

- 〒939-1303

富山県砺波市大窪50 - アクセス

- 砺波ICから車で10分

お問い合わせ

常福寺

TEL: 0763-33-4888