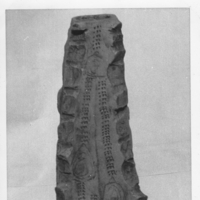

御物石器

2013.4.7

時空を超えて縄文の魂を伝える

御物石器

御物石器(ぎょぶつせっき)

昭和37年5月28日・市指定

砺波市福岡

中尾遺跡から出土し、後に厳照寺へ寄付された御物石器は、重量感のある大形石器で、長さ約32cm、幅9.6cm。全面がよく研磨され、一部に敲打(こうだ)痕が残っています。胴部の片側にえぐり込みがあり、その上部はこぶ状にふくれ、沈線がめぐらされています。下半分には側縁から3字状の半肉彫りが表裏対称に配され、その内側に両面とも2個ずつ三角形に彫り込んだ矢印状の文様があります。

「御物(ぎょぶつ)石器」という名称の由来は、明治の初年石川県穴水町比良で出土したものを、明治天皇北陸巡幸の際に献上して帝室御物となったことに由来します。

御物石器の分布は飛騨・美濃地方に集中し、北陸地方での出土例も数多く、主な製作年代は縄文時代後期末から晩期。中尾遺跡では他に磨製石斧も出土しており、縄文時代晩期であろうと思われます。

この石器の用途については、祭祀のための祭儀具とみられてきましたが、平成4年に調査された岐阜県宮川村家ノ下遺跡では、縄文時代晩期前半の集団墓地から御物石器と石冠が出土し、いずれも墓葬儀礼に使われていた可能性が指摘されています。

-

御物石器

-

御物石器

-

御物石器

- アクセス

- 砺波ICから車で20分