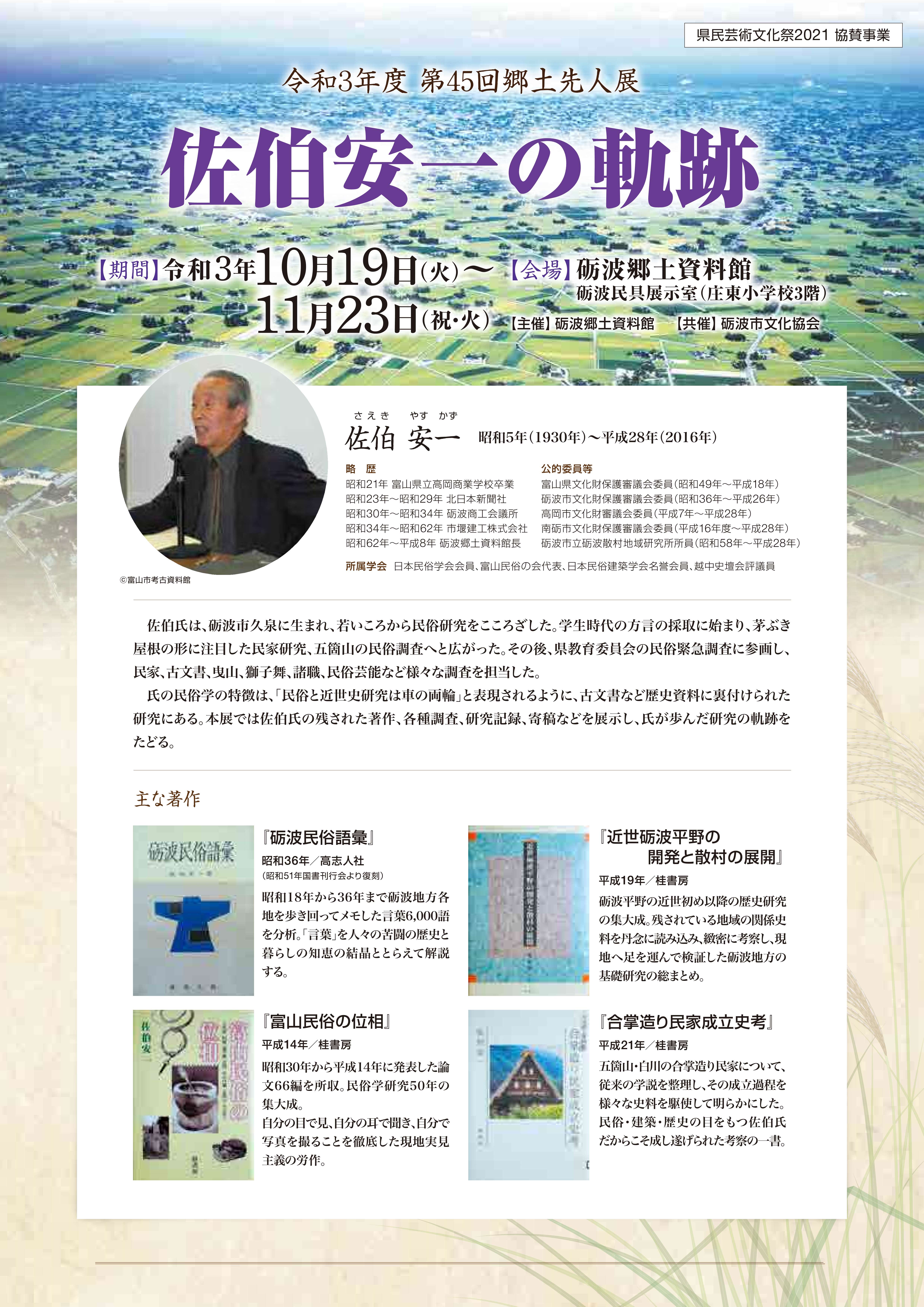

郷土先人展「砺波地方の麻と出町の麻問屋神田商店」

2021.3.27

以前は砺波地方で麻布が作られていました

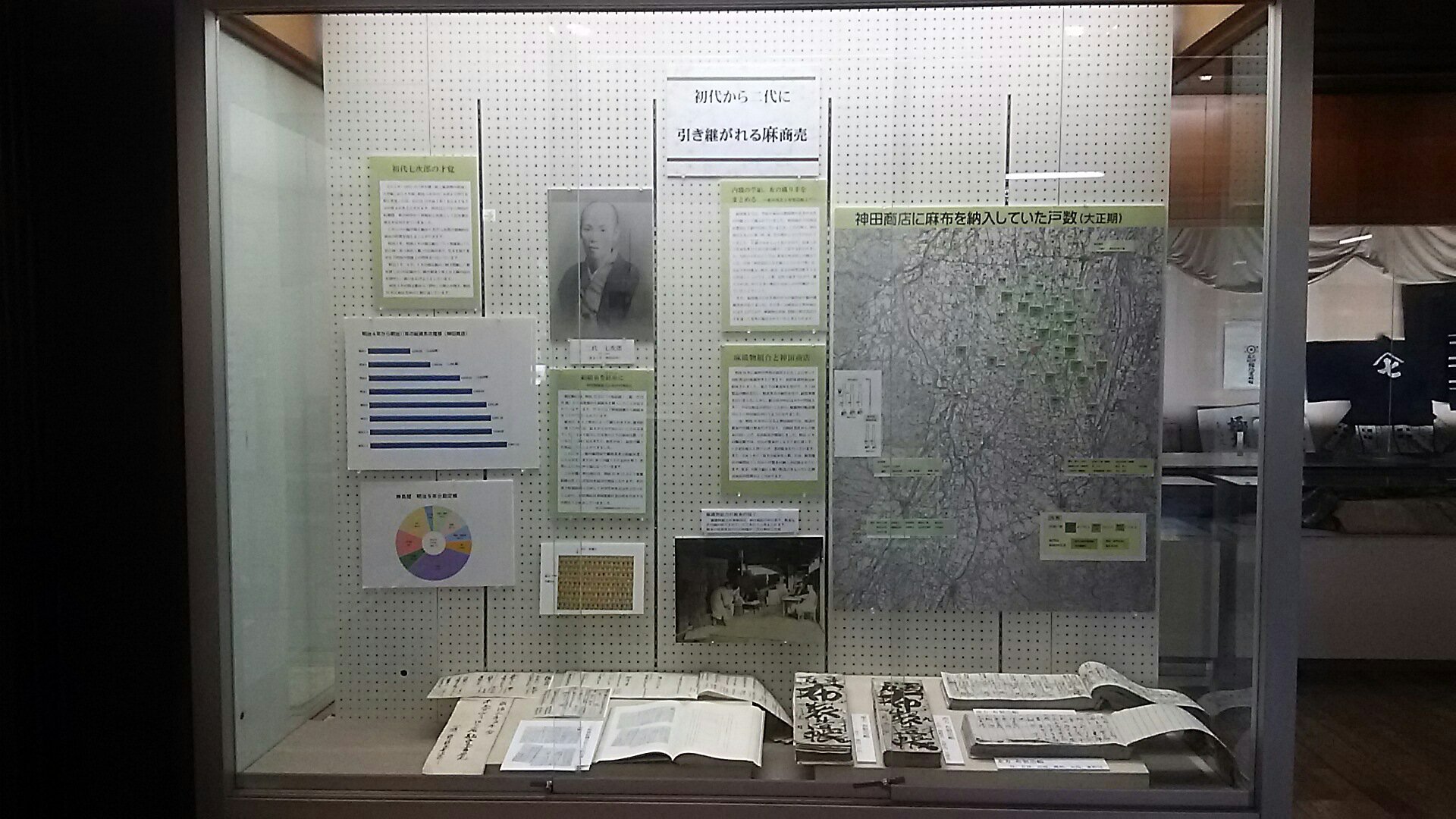

展示中央部

令和元年の郷土先人展は、かつて砺波地方で盛んに作られていた麻布についての展示を開催しました。

麻という植物はなく、広い意味では、植物の茎からとれる繊維のことを総称して麻と言ったりします。その代表が大麻と苧麻(ちょま)と亜麻(あま)という麻布の繊維になる植物です。大麻は英語でヘンプ、苧麻はラミー、亜麻はフラックスとかリネンと言い、植物学的にも全く別ものになります。

大麻や苧麻は、昔から日本ではそのへんの道端に自然に生えていた草でした。

福井県若狭の鳥浜というところに鳥浜貝塚という縄文時代の遺跡がありまして、そこの縄文時代草創期という約1万年前の層から縄が出土されました。その縄がアサの繊維で作られた縄でした。

砺波地方は麻布の産地として知られていました。越中布という名で全国にも知られたブランドだったのですが、そのブランドも中世までで、近世江戸時代初頭からは八講布とか五郎丸布とか呼ばれ、年貢米の代わりに麻布が加賀藩に収められました。その後産地は福光に移り、明治時代には栃木や群馬から品質の良い大麻を仕入れて麻布を織っていました。

戦前までは大麻は栽培されていたんですが、戦後に日本人が大麻を栽培してることをGHQが危惧し、昭和23年に大麻取締法の実施によって、栽培することができなくなり、日本中の大麻が道端や山から消えました。

神話にも出てくる大麻

天岩戸から出てくる天照大神

大麻はなぜ神道や神事に使われるのかといいますと、大麻は罪(つみ)穢(けがれ)れを祓うものとされ、また天照大神(あまてらすおおみかみ)の御印でもあります。

日本の神話に、「天照大神(あまてらすおおみかみ)の天岩戸(あまのいわと)隠れ」があります。こちらに大麻がでてきますが、どんなお話しかといいますと、

ある日、神話界の問題児 素盞鳴尊(すさのおのみこと)が暴れ回ったため、怒ったお姉ちゃんの天照大神(あまてらすおおみかみ)は天岩戸(あまのいわと)に隠れてしまいます。すると、世界中が真っ暗闇になってしまいました。困った神々は、天照大神の気を引こうと、岩戸の前で詔(みことのり)を唱えたり、踊りを踊ったりしました。その中の神、天太玉命(あまの ふとだまのみこと)は、天照大神の気を引くために、大麻の先にいくつもの勾玉を綺麗に飾り付けて捧(ささ)げ持っていました。岩戸の前に集まっていた神々によるパフォーマンスが最高潮に達した頃、天太玉命(あまのふとだまのみこと)がもっていた大麻の先に、一羽の鳥が舞い降りました。神々は、これを吉兆(きっちょう)、良い前触れ、と見て大変喜びました。

にぎやかな様子が、岩の中に隠れていた天照大神に聞こえ、「何だろう、外のパーティーピーポーたちは」、と、外の様子をチラ見したときに岩戸が開かれてこの世はまた明るくなったというお話です。ちょっと、はしょりましたが。そして、この鳥は天日鷲命(あめの ひわしの みこと)という神となり、麻やコウゾなど紡績の神になり、その子孫がこの地、下界で麻や木綿を植えました。

という大麻のお話と、もう一つ、大麻のエピソード2

また天岩戸のお話の続きで、天照大神が岩から出てきた時、ようは策略にはめられて出てきたのですが、天手力男(あめの たぢからお)神 が岩の戸を開け、放り投げ、元の岩に戻れないように、しめ縄を張ったのですが、そのしめ縄は大麻で作ったものでした。天空から戸が落ちてきた所が長野の戸隠神社です。

神話の頃からパワーがあるものとして大麻が使われていたのですね。

出町の麻問屋 神田商店についても展示しています

展示風景

令和元年10月11日(金)〜11月24日(日)まで。

- 所在地

- 〒939-1382

富山県砺波市花園町1-78 - アクセス

- JR城端線 砺波駅より徒歩15分

お問い合わせ

砺波郷土資料館

TEL: 0763-32-2339

FAX: 0763-32-2436