フォトライブラリ

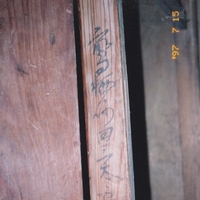

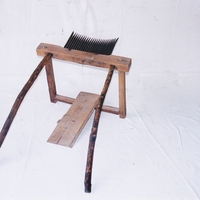

№98_テカギ(手鉤)

ID:15362

※手鉤:主に俵や叺(かます)の表装に用いた。鉤で縄を通し、根元部のノコギリ歯で縄を切る。俵や叺詰めの荷物などを引っ掛けて移動させる際にも使われた。昭和30年代まで使用。

※表装(ひょうそう)用具:米の出荷は長い間藁で編んだ俵が使用されてきたが、昭和30年頃から叺(かます)に替わり始め、さらに昭和40年代から60年代にかけては麻袋になり、平成2年からはすべて紙袋が使用されるようになった。

俵詰めは古くは1俵が5斗(約75kg)であったが、明治37年からは4斗(約60kg)になり、昭和15年に戦時体制により米の供出が始まると、重量表示となり1俵が16貫(60kg)、さらに昭和26年からは1俵が60kgのキロ表示となった。さらに紙袋では1袋が30kgになった。

「Ⅰ農林業 4収穫」 の他の記事

-

№334_センゴク(千石通し)

ID:15316

-

№798_センバコキ(千歯扱き)

ID:15187

-

№300_センバコキ(千歯扱き)

ID:15188