Ⅲ-③近世の砺波『農業技術の進歩と庶民の暮らし』

2014.9.4

1農具の進歩と馬耕

農具

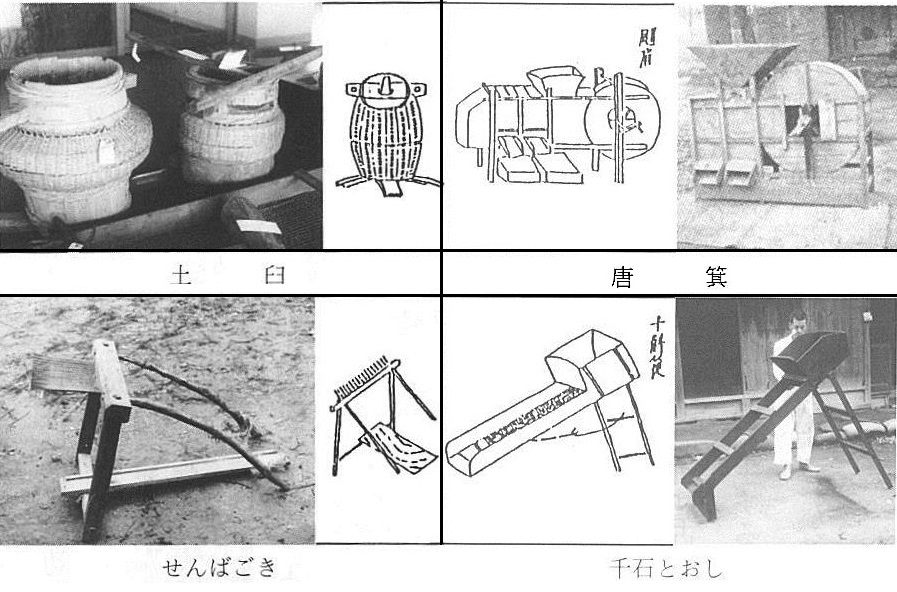

せんばごき、土臼(どろうす)、唐箕(とうみ)、千石とおしなどの便利道具が使われるようになったのは、江戸時代中期の元禄年間(1688~1703)のころであった。このころになると、新田開発なども限界に達し、生産を高めるためには、決められた広さの耕地でできるだけ多くの米を収穫したり、効率よく農作業を進めたりすることが必要になってきた。また、日本各地で特産物が作られ、お金で取引されるようになると、農民もお金でものを買うようになった。さらに、町の発達によって農村人口が流出し、奉公人の数が足りなくなったからである。

ただ、これらの便利な農具が砺波地方に普及したのは、元禄年間より少し遅れるようである。1788年(天明8)砺波郡下川崎村(現小矢部市)の宮永正運(みやながせいうん)は『私家農業談(しかのうぎょうだん)』という書物を著わし、当時の砺波地方の農業の仕方をくわしく書いている。それによると、このころになって、せんばごき、土臼、唐箕、千石とおしなどの便利な農具が、新しく使われるようになったことがわかる。

せんばごきは、歯がたくさんあるので、千歯ごきと呼ばれたり、能率があがるので千把ごきと呼ばれたりした。稲用の鉄製せんばごきは、西日本の堺付近で始まったといわれている。それまでのこきばしやこきだけに比べて能率が数倍も上がったので、別名「後家だおし」と言われ、稲こきの時期に雇われていた後家たちの仕事を奪うほどであった。砺波郡内島村(高岡市)の五十嵐篤好(いがらしあつよし)の著わした『耕作仕様考(こうさくしようこう)』に引用されている1697年(元禄10)の文書には、すでに稲こきの名が書かれている。

土臼は、江戸時代の寛文年間(1661~1672)に中国より伝来し、元禄のころにかけて徐々に今までの木臼に代って使われるようになった。中国より伝来当時の土臼は、利臼(ききうす)と呼ばれ、5人で動かす大型のものであったが、しだいに小型のものに改良されてきた。砺波地方では、宝永年間(1704~1710)にはまだ木臼が使用されていたが、天明年間(1781~1788)になると小型の土臼がだいたい一般的に使われるようになった。

選別用具については、唐箕や千石とおしが使われるようになって、作業が大変便利になった。前にあげた『私家農業談』によると昔は、「米とおし四つ、内壱つを荒とをし、一つは中とをし、一つは清とをし、一つは小米とをし、又箕二つ」であったものが、今は、「米とおしは千斛とおしに変わり、箕は颺扇(とうみ)に転じて力を費さぬ」ようになったと書いている。しかし、せんばごき・土臼・唐箕・千石とおしなどの便利な農具を持つことのできたのは、奉公人を持つことのできる比較的上農層の人たちであった。

また、越中では甲斐(山梨県)とともに、早くから馬耕が行なわれた。砺波地方では、藩政の初期から街道の宿場に伝馬(てんま)が置かれ、これらの馬が近くの農村から調達されていた。例えば、1629年(寛永6)、中野村の勘七郎が、中田へ出すように命じられた伝馬をださなかったことについての詫状が、金子家文書に残っている。1654(承応3)の太田村の場合をみると、31軒の百姓のうち22軒が馬を持っている。中には、宗右衛門のように、6頭も飼っている百姓もいた。だいたい約60石(4町=4ha)について1頭の割であった。しかし、1673年(寛文13)に開かれた山田野(現福光町)では、25石あたり1頭の馬を割り当てている。このように、農耕馬は、耕作や代かき、稲や草の運搬によく使われていたが、1693年(元禄6)、高を売ることを許されてから、高が小さくなって、馬を持つことのできない農民がふえてきた。これらの農民は、できるだけ鍬で耕すか耕作のときだけ馬を借りるようになった。1788年(天明8)の『私家農業談』でも、「第一農家に持つべきものは牛馬なり。近年当国の百姓古来より持ち来たる数を減じ」と書いている。農耕時にだけ馬を借りる借馬慣行が発生するようになってから、厩肥(うまやごえ)が不足になり、干鰯や油粕などの金で買う肥料を使うようになった。

2庶民のくらし「住居」

住居

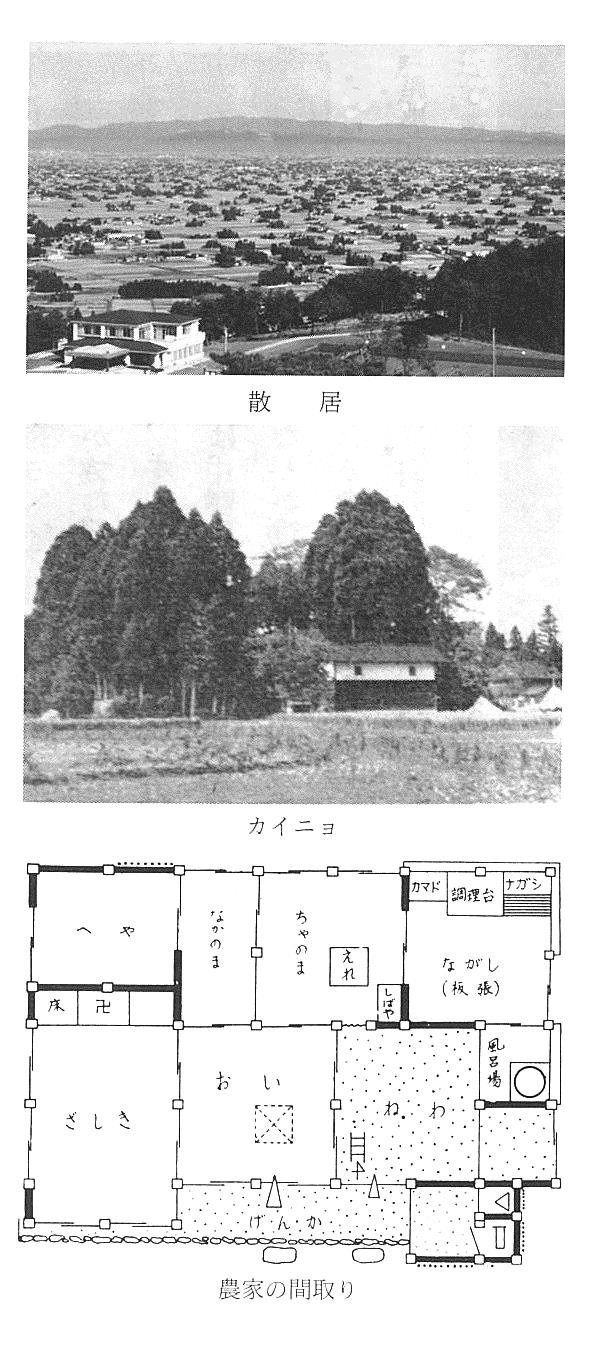

砺波地方の民家は、一軒一軒がまばらに建つ、いわゆる散居になっている。各家は、杉を主とするカイニョ(屋敷林)に囲まれている。西南から吹く風が多いので、カイニョもその方向に厚くなっている。家屋もそこを背にして、東向きになったものがほとんどである。

主屋(おもや)は茅葺で、寄棟(よせむね)が多かった。付属の建物はほとんどなく、厩(うまや)も土間の一隅を当てていた。間取りは、広間型で、オイと呼ばれる広間が家屋の中心をなしていた。家の出入りはオイから行ない、そこには、いろりが切られていた。このいろりを中心に、煮たき・暖房・食事・団らん・接客などが行なわれた。オイを板ばりにするのは富農層の家で、ふつうは、土間にもみがらやわらを式、その上にむしろを敷いていた。オイの上(かみ)にザシキ(座敷)があり、仏壇と床の間が設けられていた。また、オイの下(しも)にある土間はネワ(庭)と呼ばれ、脱穀調製・米つき・餅つき・わら仕事などが行なわれる作業場であった。屋根裏はアマと呼ばれ、わらや燃料が置かれ、ネワからはしごを通じて昇り降りした。オイの後ろには小さな下屋をつけてナンドが設けられ、寝室に当てられた。ネワの後ろには、ナガシ(ミンジャ)があった。扇状地の中央に近く地下水が深いので、井戸を持つ家はほとんどなく、川水を利用していた。前庭に堀を設けたり、小川に小屋をかけたりして、ここで、米とぎや野菜洗い・調理などした。

町の民家は、間口が狭いかわりに奥行きが長く、40間(72m)もある家があった。入口から奥へタタキの土間が通じ、これに沿って店・茶の間・座敷・縁がならんでいた。大きい家では、後ろに中庭を隔てて土蔵があった。屋根は、石置屋根が普通であり、夜は、店の前のシトミ戸が降ろされ、大戸のくぐり戸から出入りした。

チューリップ公園内にある旧中嶋家の住宅は、江戸中期末1700年代中ごろに建てられたものであろうと推定される。中嶋家は、代々江波(よなみ)村の肝煎を勤めていた。建物の平面の様子は、砺波地方に多く見られる典型的な広間型である。

2庶民のくらし「衣服」「食習」

ミシカモン姿

・衣服

着物には、晴れ着とヘンジョギ(平常着)とミシカモン(仕事着)があった。男のミシカモン姿は、タンボモモシキ(田圃股引)をはき、上衣(これもミシカモンという)を着て帯をしめるのであるが、モモシキもはかず、フンドシ一つで田の仕事をする者が多かった。女はモジリ(腰切りの上着)を着て帯をしめ、下体は、コシマキの上にマエカケをした。また、よい着物は一枚新調すれば、その人一代だけでなく、子から孫へと代々使用した。女の着物にしても地味なものばかりで、その上、流行というものが少なかったから、母が若いときに着たものを娘に与えても、じゅうぶんに着ることができた。また、人が死ぬと、その衣類を近親者に分け与えるショウワケも行なわれた。1856年(安政3)当時、杉木新町には古手屋(古着屋)が20軒もあったという。

・食習

1667年(寛文7)令に、「百姓喰物(たべもの)、常々雑穀を用べく、米みだりに食うべからざる事。」とある。朝はイコ(屑米や大麦を煎って挽いた粉)をかき、ご飯は一杯だけ。それも大根などの混食、あるいは、ヨゴシをこっぽりかむせたものであった。昼や晩は、団子とご飯盛切り一杯か、ゾロ(雑炊)であった。良い米は年貢米として納めねばならないので、ご飯は屑米のまずいものであった。団子はよく食べたので、いろいろ工夫され、種類も多かった。イルゴ(屑米)を挽いた粉をこねて小型の平たい団子にし、湯の中へはなして、主に夏食べたユダゴ。その団子を味噌汁の中へ入れ、主に冬食べたオツケダゴ。その他、カキダゴ、モシダゴ、イモダゴ、ゴバイダゴなどと呼ばれるいろんな団子があった。

副食は、味噌汁と季節ごとの漬物、野菜の煮しめが中心であった。干魚を時どき食べた程度で、生魚はほとんど食べなかったし、豆腐も平生は口に入らなかった。大根・かんぴょう・里いものずいきや葉・なすやなすのへたなどの野菜を干して、冬の保存食として貯えた。農民の楽しみと言えば、まず食うことであり、たらふく食うことが夢であった。だから、何であれ、腹がふくれてさえいれば満足だったのである。

2庶民のくらし「年中行事」

サギチョー

正月の1日は、早朝に起きて家の神さまや仏さま、村のお宮さんやお寺に参り、家族そろって雑煮を食べた。2日は仕事始めで、未明に起きて苗をしばるノデワラを打った。町家では、初売りの日であった。最初に来たお客に店の鏡餅を進呈した。正月3が日の間に、村のオヤッサマの所や近所へ年頭のあいさつに回った。7日は、ナンカブといって仏さまに供えてあった、お鏡餅を下げて、雑煮にして食べた。

小正月は、14日の晩のサギチョー(左義長)から始まった。子供たちが、村内から集めたわらや竹を円錐形に組み、夜に入って火を放った。15日はサツキと言い、この日一日を田植えの日になぞらえ、いろいろな予祝(よしゅく)行事をした。未明に、子供たちが戸外に出て、カモボイ(鳥追い)をした。大声でカモ(悪鳥の総称)を追うのであるが、人より遅れるとカモが自分の田へ集まるというので、競って早く出た。家では、アズキダゴ(小豆団子)が煮られた。小豆汁の中に団子を入れたもので、団子は、稲株・穂・米俵・田んぼ・たにしなどにかたどってあった。砺波地方では、正月の間、床の間に、藩主前田家の祖とされる天神様をまつる風習があった。現在は掛け軸や木彫りのものが多いが、江戸時代には、彩色された土(どろ)人形であった。これは、男の子が誕生したとき、嫁の実家から贈られた。25日の天神講にしまわれ、これが、正月の終わりであった。

春の3月3日は雛祭りで、メロノセック(女の節句)と言われ、床の間に土人形の雛を飾って祝った。これは、女の子が誕生したとき、嫁の実家から贈られるのがならわしであった。

各村の春祭りは、3月から4月にかけて行われた。村部では秋祭りに重きが置かれ、町部では春祭りの方が盛んであった。出町神明社の春祭り(現在は4月16・17日の両日)には、子供歌舞伎曳山がくり出されてにぎわった。曳山の上に設けられた舞台で、6・7才から12・13才までの男の子が、浄瑠璃や三味線に合わせて歌舞伎を演じるもので、全国でも数少ないと言われている。

夏の6月10日はヤスゴトと言って、田祭りを行なった。仕事を休み、笹餅を作って秋の豊作を祈る日であった。この夜、子供たちはヨータカと呼ぶ小さなあんどんをかざして家々を回った。

秋の210日は、カゼノボン(風の盆)と言った。仕事を休み、カイモチ(ぼたもち)などを作って、秋の天候の平穏を祈った。

村の秋祭りは、9月から10月にかけて行われた。1年の祭りの中で最もにぎやかなもので、村のワカイショ(若衆)によって獅子舞も行なわれた。江戸時代には、まだ村ごとに獅子はなかった。どの村も獅子を持つようになったのは、明治20年以降であった。

冬の12月9日は、山祭りと言い、山の神の祭りが行なわれた。20日過ぎには、ススハキ(煤掃)をし、餅つきは25日ごろであった。大晦日をオートシ(大歳)と言い、遅くまで、起きて新しい年を迎えた。

村人の楽しみとして上げられるのは、踊りと相撲であった。藩は、明暦・寛文のころ(1655~1672)からしばしば禁令を出したが、しだいに盛んになっていった。

祭りの晩の踊りには、老若男女が集まり、ちょうちんのあかりを囲んで世のふけるまで踊り続けた。大きな踊りが立った所は、出町・鷹栖・苗加などで、踊り手は2里~3里(8km~12km)の遠くからも集まった。歌われる歌には「音頭」と「ちょんがれ」があった。初めはちょんがれが歌われ、踊りがしまってくると、音頭にかわった。踊りが終わると、音頭とちょんがれのそれぞれに、大関・関脇・小結の3役が選ばれた。祭日の昼のにぎわいは相撲であった。近くの村々から力自慢が集まり、大きい相撲になると、加賀や能登からも力士が子分を連れてやってきた。出町神明社の秋祭りの相撲や太田の金比羅相撲、弁財天の相撲などが有名であった。

相撲とともに、力わざを競ったものにバンブチ(盤持)があった。米俵や石を持ち上げる競技で、農閑期に村のワカイショが2・3人集まるとすぐに始まった。5斗俵をかつぐとイッチョマイ(一人前)として認められ、親が酒2升を出した。晩は、集まった酒で宴会をした。村のワカイショにとっては、何よりの楽しみであった。

【砺波市史編簒委員会 『砺波の歴史』1988年より抜粋】

-

私家農業談

-

馬耕

-

石置屋根